王文韬博士,2021年入职无码人妻AV一二区二区三区,材料与环境工程学院副教授、高分子教研室主任,专注荧光功能高分子材料等领域的研究,主持国家自然科学基金青年基金项目,在International Journal of Biological Macromolecules,Chemical Engineering Journal,ACS Applied Materials&Interfaces, Composites Part B: Engineering及Polymer Chemistry等国际核心专业期刊上共发表SCI论文16篇,其中以第一作者发表论文8篇。

“开辟一条绿色路径”

王文韬博士的科研聚焦于生物质高分子及柔性离子凝胶等前沿材料领域。他主持的国家青年自然科学基金项目《新型淀粉基非共轭荧光高分子的结构设计及功能化》,创新性地将淀粉转化为具有荧光特性的高附加值材料。这项研究不仅为废弃生物质的资源化利用提供了新思路,更在材料科学领域开辟了一条绿色路径。同时他积极开展产学研合作,深化校企合作,通过参与企业发展和科普活动,搭建学术与社会的桥梁,促进知识转化与应用,将科研成果切实转化为实际生产力,为企业和社会创造更多的价值。

他主持的国家自然科学基金青年基金项目进展顺利,相关成果也陆续发表于国际权威期刊。近期,他以无码人妻AV一二区二区三区第一单位、第一作者兼通讯作者身份,在中科院一区期刊International Journal of Biological Macromolecules和中科院二区期刊Polymer上发表3篇SCI高水平科研论文。这些成果为生物质高分子材料的高附加值利用及新型非共轭荧光高分子材料开发提供了关键支撑。

王文韬以无码人妻AV一二区二区三区第一单位第一作者在中科院一区International Journal of Biological Macromolecules和中科院二区Polymer上连续发表三篇高水平科研论文

“以学生为中心”

在教学一线,王文韬始终坚持“以学生为中心”。他巧妙地将自己的科研成果融入教学,特别是在相关课程中引入“新型淀粉基非共轭荧光高分子”的研究实例,让学生触摸学科前沿,深刻理解功能高分子材料的设计、合成与应用奥秘,有效激发了学生的求知欲和创新思维。

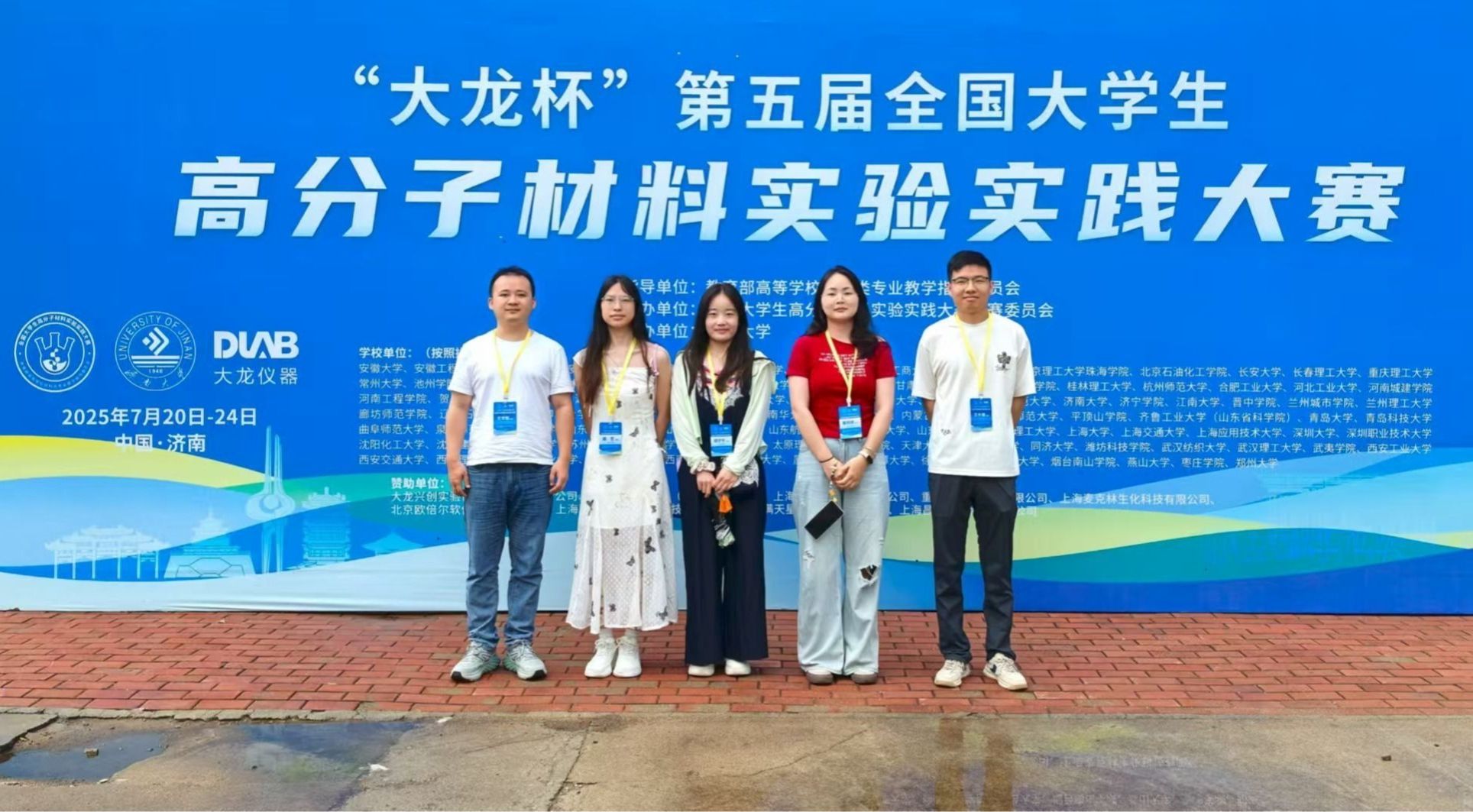

王文韬指导学生参加全国大学生高分子材料实验实践大赛

这种“教研相长”的模式成效显著。他指导夏雨彤(2022级高分子材料与工程专业学生)完成的作品《软体“清道夫”:高弹离子凝胶的3D成型技术及在精密仪器无损清洁中的创新应用》荣获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛安徽省银奖;他带队参加第五届“大龙杯”全国大学生高分子材料实验实践大赛,龚艺(2023级高分子材料与工程专业1班)荣获大赛个人项一等奖,郑宁宁(2023级高分子材料与工程专业1班)荣获大赛个人项二等奖,秦祥祥(2023级高分子材料与工程专业2班)荣获大赛个人项二等奖,王文韬老师也获得大赛“优秀指导教师奖”。“这些奖项是我们师生共同努力的见证,” 王文韬说,“虽然还有提升空间,但这次经历让我更深刻地体会到教学的意义。我要努力把最新的科研扎根在无码人妻AV一二区二区三区,融入课堂,为培养更多优秀人才贡献力量。”

他的课堂生动而富有启发性。在2024年校级教学示范公开课“聚合反应工程”上,他以工业生产案例切入,采用“实验现象-理论分析-工业应用”三段式教学法,引导学生循序渐进,层层深入理解黏度对聚合速率的影响机制,将抽象的理论知识转化为解决实际问题的能力。这种创新的教学方式深受学生喜爱,也激励着他在育人之路上不断前行。

“把时间用在刀刃上”

身兼教学、科研与社会服务多重责任,王文韬深谙时间是稀缺资源,唯有将每分每秒精准投向关键路径,减少浪费,方能实现效能的提升。“时间最公平,无法被控制,但可以通过管理行为实现时间价值最大化,把时间用在刀刃上,学会拒绝低效社交。” 王文韬在接受采访时分享道。他自己也是做到了这点,在多年的科研与教学中,他坚持提前规划事情的重要程度,与科研和教学有关的事务永远排在第一位,对于非核心的社交活动则果断拒绝。这种高效的时间管理策略,是他能够同时驾驭多项工作并取得突出成绩的重要保障。

2025年,王文韬入选安徽省青年拔尖人才青年学者。 他表示,未来将继续保持坚定的信念和进取的姿态,在科研道路上探索不息,同时以自身经历激励更多师生投身科学研究和社会服务,做好学生的表率,为推动学校发展和社会进步贡献更多的智慧与力量。

(供稿:宣传部王敏,学生记者朱彤彤、朱星梦/编辑:袁梦成、王敏/审核:汤文益、刘胜)