编者按:为努力答好“教育强国建设,无码人妻AV一二区二区三区何为”的时代答卷,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全校上下以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,坚持深化本科教育教学综合改革,深入开展自评自建工作。学校在校园网和官微开设“本科教育教学工作巡礼”专栏,持续推送各单位在教育领域综合改革、专业建设、人才培养与管理服务育人过程中的特色做法与工作成效,共同推动本科教育教学高质量发展。

马克思主义学院历经政教科、政教系、马列室等多个发展阶段,2016年正式更名为马克思主义学院。学院现设有思想政治教育(师范类)本科专业和7个教学系部,承担全校思想政治理论课教学任务,为落实立德树人根本任务作出了重要贡献。

深化教学改革创新,打造特色育人品牌

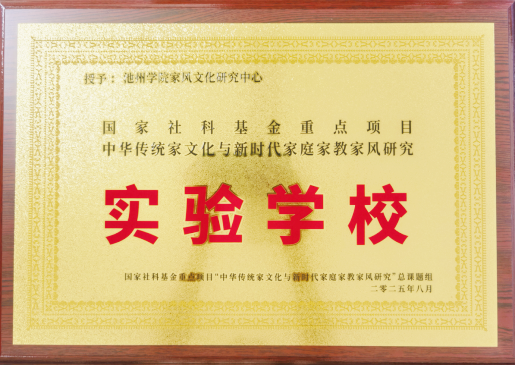

马克思主义学院坚持深化教育综合改革,深入推进思政课改革创新。在教学模式创新方面,学院突破传统单一讲授模式,全面推行案例教学、小组研讨、情景模拟等互动式教学方法,建立“个人自备-专题分享-集体研讨-教学反思”的闭环备课流程,仅2025年上半年组织集体备课会10余次,实现教研室教师全覆盖。学院大力推进智慧教学改革,全面实施思政课无纸化考试,依托学习通平台实现线上答题、实时评分。积极打造“心动思政课”品牌,形成红色文化、家风文化的育人特色。学院建有安徽省高校第一家学校家风馆,获批安徽省首批师德涵养基地、社科普及基地、国家社科重点项目“实验学校”建设单位;持续推进“四库”建设,建成省级精品课程4门,省级弘扬核心价值观名师工作室1个,省级“精彩一课”1门。2024年思想政治教育专业恢复招生,首批招生40人,生源质量优良。

强化师资队伍建设,提升教育教学能力

学院着力打造高素质专业化教师队伍,现有专兼职教师60多人,其中教授6人,博士18人。有10人入选省学术和技术带头人、省教学名师、省劳动模范、省优秀教师、省教坛新秀等各类人才,安徽社科名家1人,池州市理论宣讲团成员2人,初步形成了一支“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的教师团队。学院高度重视教师能力提升,实行分层培训体系,组织教师参加各类培训研修活动,开设“思政半月谈”系列品牌讲座,年均举办7场以上,邀请中共中央党校、《江淮论坛》编辑部等单位专家学者开展专题讲座。教师教学竞赛成果显著,累计获省级教学竞赛一等奖、智慧教学二等奖等教学类奖项20余项。近年来,获批国家社科基金项目1项,教育部项目1项,省哲学社会科学规划项目3项,省思政能力提升计划项目11项,省部级教育教学研究项目15项,其它各类基金项目20余项;获批省教学改革重大项目2项,思政课省级质量工程课程建设类项目5项;出版学术专著和教材8部,发表CSSCI高水平教科研论文20余篇。其中,“传承与弘扬并行,创新与引领并举:高校家风文化育人的探索与实践”获2021年省级教学成果特等奖。

构建实践育人体系,增强人才培养实效

学院充分发挥安徽省社科普及基地“家风文化研究中心”的作用,依托家风馆开展实践教学;与池州市共建“大中小学思政课一体化共同体平台”,推动区域思政教育协同发展。目前,学院已建立7个大思政课实践教学基地,包括无码人妻AV一二区二区三区家风文化馆、齐山廉忠堂、中共沿江中心县委纪念馆、周氏家风馆、东至木塔红军纪念馆、青阳县家风家训馆、九华乡老田吴村史馆等,涵盖爱国主义教育、家风文化、劳动实践等多个领域。学院积极拓展实践教学形式,组织学生开展“行走的思政课”活动,致力于将思政小课堂与社会大课堂深度融合,有效提升学生理论联系实际的能力和社会责任感。协同开展“理润江淮”微视频宣讲、习近平新时代中国特色社会主义思想大学生领航计划、安徽省大学生讲思政课等品牌项目,依托“马克思主义学院大学生宣讲团”“家风文化宣讲团”,创新“理论+案例”“微党课+情景剧”“微宣讲+红色晚会”的实践模式,在池州市城乡开展专题每年超过20余场,在学校家风馆开展文化活动,覆盖群众超10000人次。自2018年起,学院在暑假社会实践项目专设“思想政治引领”项目,每年立项不少于10项。,此外,学院深度参与池州市大中小学思政课一体化建设,联合开展教研活动,构建大中小学思政教师专业成长共同体;通过“目标贯通、资源共享、教研联动”模式,促进跨学段教师合作交流,打造区域思政教育协同发展生态。

完善质量保障机制,持续提升办学水平

学院构建了完善的质量保障体系,严格执行“教学文件三审制”和“教学过程五查制”;建立多维度质量监测网络,通过领导干部听课、督导专家评课、教师互听课、学生评教等渠道收集质量数据。学院建立完善的教学档案管理制度,实施“教学档案三级核验制”,确保教学资料完整规范,为专业认证和教学评估提供了有力保障。2023年调查显示,学生对所学专业感兴趣的比例为95.8%,对教师学业辅导的满意度达到92%。用人单位对毕业生的总体满意度为97%,对毕业生工作能力、个人素质、知识水平满意度均在94%以上。四十多年来,学院为省内外培养了一批杰出校友,其中有知名的企业家、校长、党政领导干部、企事业单位负责人和优秀的思政课教师。学院办学成果被《中国教育报》《中国社科报》《中国纪检监察报》等媒体专题报道,形成了良好的社会声誉。

面向未来,马克思主义学院将继续深化教育教学改革,加强师资队伍建设,完善人才培养体系,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。

(供稿:马克思主义学院蔡圆寒/编辑:王敏、袁梦成 /审核:鲍红信、刘胜)